——一零一本部

返回集团导航页

首页校友之家

【按】1969年,近两万八千名16至20岁的北京知识青年,告别首都的繁华,发扬前辈“爬也要爬到延安去”的革命精神,乘坐 “知青专列”奔赴圣地延安,将最美好的青春年华奉献在这片贫瘠又富有的黄土地上。半个世纪后,从青年走到暮年,他们每个人心中都深藏着一个圣地情结,每个人的灵魂深处都矗立着一座精神丰碑,每个人的生命中都流淌着爱党爱国的红色血脉。五四青年节之际,“中华魂网”特別推出“北京知青延安情”专栏,让正值青春或曾经青春的我们一起穿越时空,倾听北京知青在延安插队的青春故事,看他们如何在艰苦环境中扣好人生“第一粒扣子”,从中接受一次精神洗礼。

中华魂网 2022-05-22 12:12 发表于北京

作者说明:最近“中华魂网”刊登了我在“陕北杂忆”中的几篇小文。

虽已离开陕北多年,但母校的教育和黄土高原的磨练让我们受用一生。感谢母校对我们的培育!

祝一零一发扬学校的革命传统,锻炼钢铁般的力量。越办越好,永远走在最前方!

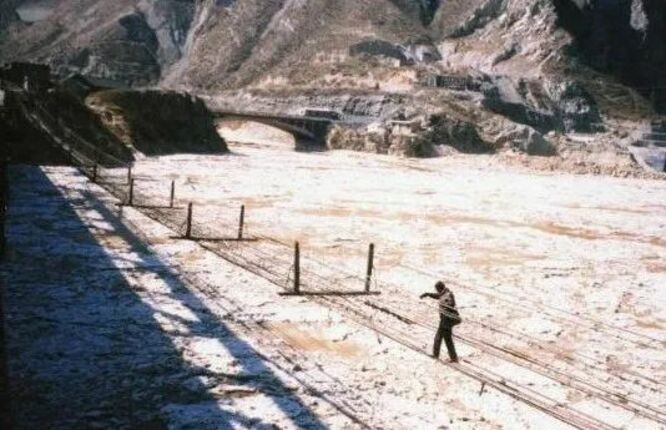

老知青回陕北

我是1969年1月27日离开北京赴陕北插队的。到宜川县后,我和其他6名知青被分到党湾公社坷崂大队马坪塬村。我们村很小,当年只有26户人家,126口人。全村没有大骡子大马,只有7头毛驴、6头牛。此外,还养了一群羊。

到村里第二天,我们就扛上镢头跟老乡们一起出工干活了。从此,我们开始在这片贫瘠而厚重的黄土地上生根、发芽。正是从那时起,黄土地的血脉融进了我们的灵与肉,成了生命中不可缺少、永远不能分离的一部分。

1999年春节,朱宏佑重走当年知青路

啃菜帮

在当年居住的窑洞前留影

在陕北时,我们一年也见不着几回荤腥。秋后的一天,村里不知从哪弄来点儿“羊喽子”肉,分给我们一块。正巧这天有几位别的村的知青到我们这儿来。我们拿出难得一见的荤腥招待朋友,大家都很开心。

窑洞里,烧火的烧火,掌勺的掌勺,大家拉开架式干了起来。菜一端上来,就一扫而光,大家吃完抹抹嘴,很是惬意。然后又愉快地“吹”了阵“牛”,洗了洗,就在炕上睡下了。

谁知睡到半夜,一个个辗转反侧,后来索性全坐了起来。原来我们的炕连着灶台,做菜做饭把炕烧得挺热,加上菜做的咸了点儿,渴得大伙无法安睡。

我们村在塬上,吃水要到山下用毛驴驮。一户每天只有两桶水。春耕时牲口要耕地,驴驮水的木桶就得靠人背。说“水贵如油”真是一点儿也不夸张。水缸里剩下的水,没几下就被舀光了。只听得铁马勺把缸底刮得“咔咔”响,却再也舀不出一勺水。无奈之下,大家推举我到队里的牲口棚去“借水”。我端上盆,深一脚浅一脚地摸到牲口棚,跟老饲养员说了些好话,他很痛快地让我打了水。

回到窑洞,刚把盆往炕头一放,没等把水倒进锅里煮,就见已经凑上来好几个脑袋。大伙不顾水面上还飘着草沫就“呼噜呼噜”喝起来,不一会儿一盆水就见了底。水喝完了,嗓子还渴。大家还是睡不着,忽然一个老兄灵机一动,说了声“咱不是还剩半棵白菜嘛?那里含水!”话音刚落,墙角的半棵白菜就已被七手八脚地撕开。只听窑洞里响起一片“咯吱咯吱”的声音。每个人都捧着一块生白菜帮,奋力咀嚼,使劲榨取和允吸其所蕴含的每一点水分。菜帮啃完了,还是意犹未尽的感觉,大家都没心思再吹牛了。我们就大眼瞪小眼地互相看着,披着被子靠墙坐在炕上等天亮……

回城后的许多年,我上过高档宴会,吃过大餐,好菜也算见识过不少,但过后总是没留下多深的印象。惟独当年那夜窑洞中的生白菜帮的味道,却让我们永生难忘。

麦收

当年马坪塬村的乡亲们

陕北小麦熟得晚,记得那年我们村是农历五月初五才开的镰。那些天全村人每天都起早贪黑,全力以赴。

知青们过去在城里很少干农活,这下可经受了考验。弯腰割麦子时,脸朝黄土背朝天,半天头都不能抬。才一会儿工夫,就觉得腰像要断了一样。而长长的一垄垄麦子,却好像永远也割不到头。

村里人少,麦收时,有几个知青请假回家了,只剩下我们少数几个“北京娃”。早晨上工前,我们煮了一锅红豆汤,像老乡一样,把豆汤盛在瓦罐里,再用小筐装上几个玉米面‘片窝窝’带到地里。这就是我们的午餐了。

割麦前,我们把“午餐”放在地头的大树下。到晌午回到地头时,却忽然发现,随着地球自转,阳光偏移,原来的树荫已变成了烈日暴晒的太阳地儿。

割了一上午麦子,我们滴水未进,嗓子干得要冒火。打开汤罐,一股不好闻的气味蒸腾而出。原来因为天气太热,加上太阳直射,虽只有短短的一上午,瓦罐里的汤却已经变馊了。因地里离村远,再回去烧水也来不及。我们只好忍着渴干啃两口片窝窝。

晚上放工回到窑洞,我们个个像饮牛似的一瓢凉水进肚,往凉炕上一躺就一动也不想动了。胳膊和腿上被麦芒扎出密密麻麻的血点,浑身筋骨又酸又疼,就像骨头要散了架一样。

村里的老乡们干了一天活回到家,婆姨们马上把热腾腾的饭菜端过来。而我们在炕上才躺上一会儿,就又得咬着牙爬起来烧水做饭。

就这样拼死拼活干了些天,麦子总算抢割完了。可连口气都来不及喘,打场、翻晒、交公粮又接踵而来。直到现在也很难想象,那些日子我们这些知青是怎么熬过来的。只记得打那以后,吃饭时就是一粒饭渣掉在桌上,每个人都会毫不犹豫地捡起来塞进嘴里。

“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。” 这首小学时学过的古诗,和毛泽东的名言:“世界上什么问题最大?吃饭问题最大。”已经像刀劈斧凿一样刻在了我们的心里。

赶牲灵

毛驴是陕北最多见的一种牲灵

提起驴,人们常在其前面加上笨、倔、懒乃至技穷等贬义的形容词。而在陕北的山沟沟、圪梁梁生活过的人却并不都这样认为。他们知道,比起马、骡等大牲口,毛驴虽没有那么大劲儿、体态也不魁伟,但却善走崎岖狭窄的山路,而且耐粗饲、好喂养。它勤勤恳恳,吃苦耐劳,任劳任怨。干的最多,索取的最少。

有些毛驴,的确有一些小毛病。但好的“牲灵”,不仅通人性,而且顽强、坚韧;不偷懒、不畏难。它们是农民的好帮手、好伙伴。我常觉得,比起“牲畜” “牲口”的称呼,“牲灵”这个词里,包含了黄土地上的人们对毛驴的深厚的情感。

村里曾有一头驴,年事已高,毛色发红,老乡们都叫它“红毛老叫驴”。比起那些趾高气扬、年轻气盛的驴,红毛老叫驴实在不起眼。它总是低着头,耳朵也耷拉下来。肩背部经常受力的部位,毛磨的有些秃,毛色也变得发白。也许,它年轻时也精神过、漂亮过,但岁月无情,它现在确实老了。

然而,老乡和知青下地干活,都喜欢用红毛老叫驴。因为它虽年迈体衰,但它有“自觉性”,埋头苦干,从来不惜力。用当时流行的话,真称得上“有一分热发一分光。”有时甚至要发两分光。

陕北黄土高原坡高沟深,坡坡上的路往往弯曲而狭窄,走不了大马车,运东西甚至吃水都要靠架子车拉或毛驴驮。重车上下坡都是人驾辕,驴拉套。只有卸空了车走平路时,才能套上毛驴驾辕。我们村在塬上,从村头到地里有一大段上坡的路,特别是靠近坡顶处,坡度特别陡。不但拉车的人视为畏途,就是牲口走到这里,也总要望而却步,踟蹰不前。有一次,村里花不少钱新购得一头高头大黑驴,拉套至此,突然掉头夺路便往回跑,当即让车翻在路旁的深沟里,大黑驴自己也被溜坡下滑的车拖着下坠。如果不是赶车的那位知青闪得快,它几乎一屁股砸在驾车人的头上。

只有红毛老叫驴从不让人担心。行至此地,无需你扬鞭,但见它前腿蹬直,突然昂起它平时总是低垂着的头颅,发出一声撕心裂肺般的嘶鸣,接着把腰一弓,全身的筋肉隆起,像拉套的绳子一样紧绷,四蹄奋力刨地,与驾车人一起一步步向坡上拼命发起冲击。车轮在坡路上艰难地滚动,带着沉重的车子一寸一寸前行,终于挪上坡顶。就在驾车的人刚要长舒一口气时,只听“咕咚”一声,用尽全身力气的红毛老叫驴却因负重太过,竟力竭而倒下了。

一阵喘息之后,红毛老叫驴才挣扎着站起身,又恢复了平时的样子,低着头继续默默地前行。

在后来的岁月里,每当在生活和工作中遇到什么难事或坎坷挫折,不知为何,当年与红毛老叫驴一起冲坡的情形就常常会浮现在眼前……

陈列在延安知青博物馆的乘车证